Es difícil que el pueblo no se refiera a Fidel simplemente por su nombre. Esto se debe, entre otros factores, a la identificación que logró con las masas. No obstante, en el contexto adecuado, allí donde coloquialmente se diga “el caballo”, “el uno”, “el jefe”, “el genio”… de más está especificar que también se trata de Fidel.

Estos vocativos —que hasta nuestros días lo representan— fueron naciendo de la creatividad colectiva y de la espontaneidad popular. Una manera de expresar admiración hacia el hombre de carne y huesos detrás del uniforme militar y, a la vez, de aterrizarlo, de alcanzarlo, de tratarlo como a un igual.

Eso tiene que ver con una apropiación familiar que la gente hizo de un líder, a quien veía no solo como el Jefe del Estado, del Gobierno y del Partido, sino como a la primera persona a quien podía acudir cuando las cosas se ponían más peliagudas. Huelga decir que es un imperativo para todos los revolucionarios recurrir a él hoy.

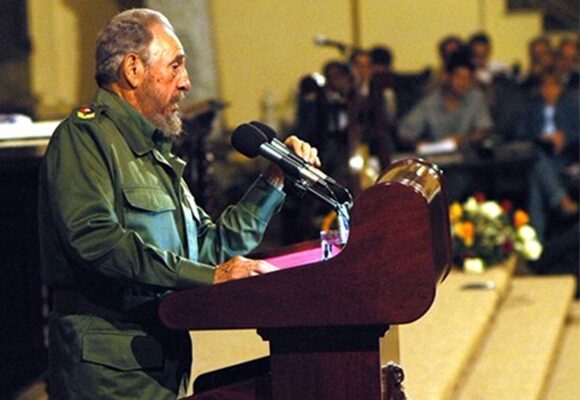

En su intervención del 17 de noviembre de 2005, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, Fidel —tal vez desde la nostalgia que le supuso conmemorar el aniversario 60 de su entrada a la universidad— comenzó diciéndonos que “uno tiene que pensar qué era, en qué pensaba, qué sentimientos albergaba”. Bien puede continuar siendo este un excelente punto de partida para rememorar su trascendental discurso a la vuelta de 20 años: pensar qué Revolución éramos en esa fecha y cuál somos hoy. Qué sentimientos nos movían entonces y cuáles ahora.

Utilicemos las dos décadas transcurridas para que el distanciamiento epocal nos permita mirar con claridad cuánto hemos cambiado como individuos, como familia, como sociedad, como revolucionarios y como proceso. Y, sobre todo, para analizar la cualidad y el carácter de esa transformación. En otras palabras, pensar hasta qué grado esos cambios se parecen más (o menos) a lo que ha sido siempre la meta de nuestro proyecto emancipatorio: la construcción de una sociedad “con todos y para el bien de todos” a la que, a partir de la década del 60 del siglo pasado, comenzamos a entender “comunista”.

Durante aproximadamente siete horas estuvo Fidel hablando este día en el Aula Magna. Sorprende al releer sus palabras —o tal vez no tanto— recordar cuáles fueron los contenidos que priorizó abordar allí: los trabajadores sociales como abanderados de la batalla contra el desvío de recursos y la corrupción; la revolución energética con el cambio total de equipos alto consumidores por otros eficientes; el ahorro de nuestros recursos con énfasis en lo energético; la estrecha relación entre la propiedad privada en Cuba, las diferencias sociales y el neoliberalismo; la importancia del capital humano de la Revolución: su pueblo; el lugar central de la ética como condición sine qua non para ser revolucionarios; el llamado a practicar la crítica y la autocrítica en todos los rincones de la Revolución; el reconocimiento de nuestros propios errores como camino para alcanzar nuestros objetivos; la centralidad del marxismo en un proceso que eligió ser comunista; el peligro de que los medios masivos de comunicación dominados por el capitalismo (hoy eminentemente virtuales) se apoderen de nuestro pensamiento no solo a través de las mentiras, sino de crearnos reflejos condicionados; la alerta temprana para que no fuéramos una sociedad de consumo y el llamado a reproducirnos como sociedad del conocimiento —y la cultura— humanizados; la relación indisoluble entre la economía y la justicia social, entre el socialismo y una sociedad decorosa; la identificación de la supervivencia de la Revolución con la de su generación histórica; la inoperancia de hacer el socialismo con métodos capitalistas; y la impostergable pregunta acerca de la continuidad de la misma o, en cambio, su fin.

La trascendencia y fortaleza de ese discurso descansa, junto al contenido en sí, en la transparencia y honestidad con las que nos habló allí. Por momentos, incluso, desde una sinceridad cruda, esa que requiere referirse a la permanencia de este proyecto que costó la vida y sangre de sus mejores hijos.

Llamó a los males por su nombre, sin eufemismos, sin temor, —con humildad— y por eso pudo llegar a la reflexión hecha pregunta por la que más se recuerda aquella intervención:

“¿Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse, o es que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben? ¿Pueden o no impedir los hombres, puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben? (…) ¿Creen ustedes que este proceso revolucionario, socialista, puede o no derrumbarse?”

La pregunta fue fulminante, todavía lo es, porque nos lanza de golpe a mirarnos en un espejo sin filtros ni elementos mediadores; a vernos tal y cual somos, con todas nuestras imperfecciones. Nos pone, también, cara a cara con esa parte más trágica de la historia: la del derrumbe de todas las revoluciones habidas hasta la fecha; excepto la cubana. Nos sitúa delante de todos nuestros errores y, de algo peor, nos muestra todas las carencias y limitaciones que (aún) tenemos, materiales y espirituales. Porque de algo podemos estar seguros: el fin de la Revolución —de ser fatalmente reversible—, dependerá de nuestra incapacidad para ser integralmente subversivos en la praxis diariamente. Y, sobre todo, resultará de nuestra inutilidad como intelectuales (orgánicos y tradicionales), como vanguardia y como dirigentes (en el sentido profundo del término), impotentes de producir una teoría social crítica, y revolucionaria, a la medida del socialismo cubano.

¿Acaso no podía autodestruirse más fácilmente la joven Revolución, la de los primeros meses? ¿O es que le imprime “gravedad” el desgaste que trae el tiempo, la acumulación de pasos en falso y la intensificación del enemigo histórico? Bien tuvo autoconciencia nuestra Revolución, durante los traumáticos años 90, de que si el socialismo “real” era capaz de colapsar, el de una pequeña isla a las puertas del imperio también. ¿Nos habíamos olvidado de esas enseñanzas en el 2005, u hoy? ¿Es tan corta la memoria de los pueblos?

Mejor hoy —que aquel 17 de noviembre— podemos suponer que las preguntas directas que Fidel nos lanzó eran, fundamentalmente, retóricas. Es sabido que está en el ADN de toda Revolución la posibilidad de terminar y que la vía más rápida para que esto suceda viene de sí misma, incluso de las generaciones que la condujeron. Viven en ellas (como potencia dual) tanto la oportunidad de revolucionarse todos los días, como la de estancarse hasta convertirse en su opuesto, y solo del sujeto del cambio dependerá producir las condiciones que movilicen el lado correcto.

Sí, es perfectamente posible la reversibilidad de nuestro socialismo. Aunque ello en primer lugar indica algo que no por evidente es menor: la Revolución vive y su permanencia ocurre, desde hace 9 años, amén de la desaparición física de su líder histórico. Se equivoca el imperialismo con más frecuencia de la que sus bien montadas campañas de comunicación nos dejan entrever.

La rectificación en el tiempo sobre el encuentro en el Aula Magna ha potenciado más las preguntas que contiene, a las afirmaciones que el propio orador brindó.

“Debemos estar decididos: o derrotamos todas esas desviaciones y hacemos más fuerte la Revolución destruyendo las ilusiones que puedan quedar al imperio, o podríamos decir: o vencemos radicalmente esos problemas o moriremos. Habría que reiterar en este campo la consigna de: ¡Patria o Muerte!”.

Hagamos de aquel discurso más que una referencia de ocasión que se cita solo de efeméride en efeméride, un verbo encarnado. Y solo así, “triunfarán las ideas, deben triunfar las ideas”. Continúan siendo ellas las que nos unen. “Son las ideas las que nos hacen pueblo combatiente, son las ideas las que nos hacen, ya no solo individualmente, sino colectivamente, revolucionarios, y es entonces cuando se une la fuerza de todos, cuando un pueblo no puede ser jamás vencido y cuando el número de ideas es mucho mayor; cuando el número de ideas y de valores que se defienden se multiplican, mucho menos puede un pueblo ser vencido”.

Cuando los tiempos se ponen peliagudos —y este sin dudas lo es—, es nuestro deber acudir “al caballo”, “al genio”. Hagamos que también para los jóvenes de hoy, como para los de aquel día, su legado sea brújula de un camino revolucionario. “¡Vale la pena haber nacido! ¡Vale la pena haber vivido!” en el siglo de Fidel.

Tomado de Cubadebate